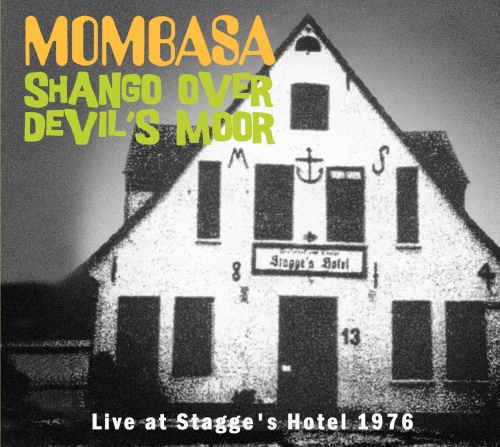

Mombasa – Shango Over Devil‘s Moor – Live At Stagge‘s Hotel 1976

(74:53, CD, Sireena Records/Broken Silence, 2017)

(74:53, CD, Sireena Records/Broken Silence, 2017)

Jammern bis der Arzt kommt, weil man nicht genug vom gekonnten Jammen technisch versierter und kreativer Musiker kriegen kann – dafür muss man nicht nach Mombasa reisen. Mombasa kommt per rotierende Scheibe in die jeweilige Wohnstatt, sei es ein kleines Ein-Zimmer-Appartement oder eine Einhundert-Zimmer-Luxusvilla. Hört man sich die vorliegende Live-Aufnahme aus dem Jahr 1976 (am besten per Kopfhörer, obwohl der Sound hinsichtlich der Klangqualität authentisch ist) an, glaubt man fast an ein Déjà-écouté: Es klingt, als würden Carlos Santana, Don Cherry und Herman „Sonny“ Blount mit US-Funkern und -Jazzern sowie mit afrikanischen Musikern die wilde Sau rauslassen. Man vermisst selbst als zum Progleten gewordener Rocker bei Mombasa keinerlei Instrumente als Füllmasse, obwohl weder Gitarren- noch Keyboard-Teppiche zu hören sind.

Fast die gesamte Spielzeit über wird das Gas-Pedal ziemlich stark durchgetreten, aber es gibt zwischendurch immer wieder kleine Verschnaufinseln. Diese Instrumenbergundtal-Musik wird keine Sekunde langweilig; wie eine akustische Achterbahnfahrt geht es durch den Dschungel der Musikstile des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Tour de Four par excellence. So geht das, meine Herren Jam-Band-Novizen. Hausaufgabe: Ihr hört Euch dieses Album mindestens einmal pro Tag komplett an. Nach ein paar Jährchen intensiven Hör-Studiums wisst Ihr dann, wie es geht und könnt versuchen, es nachzumachen. Oder noch besser: Ihr geht in die Musik-Zaubererschule nach Wog-Harts in der Nähe von Holy-Wood und nehmt einige Jahrzehnte Unterricht bei Lehrern wie Lou Blackburn (Posaune), Bob Reed (Percussion), Alan Tatham (Schlagzeug), Don Ridgeway (Bassgitarre) oder Doug Lucas (Trompete, Flügelhorn).

Man muss Sireena Records wirklich mehr als dankbar sein, dass sie dies Juwel sehr rhythmischer und auf Improvisationen beruhender, dennoch aber stets auf organischen Strukturen beruhender Musik – auf Wunsch des leider (viel zu) früh verstorbenen Lou Blackburn soll nicht nur das Wort Jazz, sondern jeglicher Versuch einer Kategorisierung im Rahmen dieser Rezension weitestgehend vermieden werden – veröffentlichen. Dem Statement von Mr. Blackburn ist ausnahmslos zuzustimmen, da eine Etikettierung von Musik diese zumindest zum Teil ihres Zaubers beraubt. Musik ist und bleibt zunächst einmal Musik. Für Vertreter des kategorischen Infinitivs sei als Hilfskonstruktion der Begriff Free Rock aus der Traufe gehoben. Mitte der siebziger Jahre war das Gras (Hier sind tatsächlich die Pflanzen, die man mit dem Rasenmäher im Sommerhalbjahr regelmäßig in Schach zu halten pflegt, gemeint. Wer in diesem Kontext auf die Sinne vernebelndes Drogenzeug rekurriert, hat die bewusstseinsverändernde Wirkung von Musik (Tranceinduktion etc.) nicht verstanden.) noch grüner, die Luft und das Wasser noch reiner und die Musik noch origineller als heute. Bands formten sich in Proberäumen und nicht in Casting-Studios. Tonaufnahmen in Studios waren live, es gab noch keine Drum-Computer und Sequenzer, kurz die Musik lebte: Sie atmete und pulsierte. Heute kann der Arzt dagegen oft nur noch deren Tod feststellen, denn selbst bei Konzerten wird mit Teil- oder sogar Voll-Playback gearbeitet. Welch ein Hohn. Mombasa hingegen spielen während dieses auf Konserve gebannten Zeitdokuments eine Auswahl sehr vitaler Stücke ihrer ersten beiden Alben, die improvisatiefe Teile enthalten und zu denen sich einige Improvisationen gesellen. Das ist wahre Meisterschaft. Höchste Zeit, dass sich heutige Bands daran ein Beispiel nehmen und die Musik als schwingenden Quasi-Organismus reanimieren.

Bewertung: 13/15 Punkten (FB 13, KR 11)

Surftipps zu Mombasa:

Sireena Records

YouTube

Wikipedia

Prog Archives